GESCHICHTE DES BIERBRAUENS

IM ASCHER LAND - I.

Veröffentlichung:

Dieses Thema ist auf 2 Seiten und folgende Abschnitte geteilt, durch anklicken des jeweiligen Seiten-Buttons bzw. Abschnittes gelangen Sie direkt an diese.

Enleitung

Das Bier wird seit Menschengedenken gebraut, und es ist unmöglich festzustellen, wer es zuerst und wo gebraut hat. Als Ursprungsland gilt Mesopotamien, das etwa auf das 7. Jahrtausend v. Chr. zurückgeht. Hier war es jedoch wahrscheinlich nur ein "Ferment". Das Bier wird in den deutschen Geschichtsquellen im 6. Jahr hundert nach Christi erwähnt. Kaiser Karl der Große (768 - 814) gab in dem Capitulare de villis (Verordnung über die Landwirtschaft) Vorschriften über die Bierbereitung. Sonderbarerweise enthält aber das Capitulare keine Anweisung über die Verwendung von Hopfen, so dass anzunehmen ist, man hätte damals noch wie bei den alten Germanen abgekochte Eichenrinde zur Biererzeugung verwendet. Die Methode, Bier mit Hopfen zu brauen, stammt aus dem deutsch-französischen Raum aus dem 8. bis 9. Jahrhundert. Im Jahr 1516 erließ Herzog Wilhelm IV. Bayern das so genannte Deutsche oder Bayerische Reinheitsgebot, um die Herstellung von Qualitätsbier zu gewährleisten. Dieses Gesetz schreibt vor, dass das Bier nur Hopfen, Malz, Hefe und Wasser enthalten darf. Dieses Reinheitsgebot ist in Deutschland bis heute gültig. Früher wurden nur obergärige Biere gebraut, deren Herstellung nicht so anspruchsvoll ist wie die der untergärigen Biere, der sogenannten Lagerbiere.

Zur Zeit Ludwigs des Frommen (814—840) bestanden aus den kaiserlichen Krongütern überall Bierbrauereien. Ebenso wurde in den Klöstern die Bierbrauerei früh im Großen betrieben, worauf heute noch der Name „Kosentbier“ (Halbbier) hindeutet. Das „Stechbier“ war Probierbier. Außerdem war es üblich, dass jeder Besitzer sich seinen Hausbedarf selbst braute (Hausbier), so dass die Brauerei erst spät ein Selbständiges Gewerbe wurde, daher noch vor etwa anderthalbhundert Jahren die österreichische Gewerbegesetzgebung bestimmte: die Bierbrauerei ist zwar ein zünftiges Polizeigewerbe, d.h. den Ortsbedürfnissen dienend, steht jedoch den Brauern nicht allein zu, sondern ist jedermann zum eigenen Hausbedarfe gestattet, aber nicht zum Ausschank; den Wirten ist jedoch aus Polizeirücksichten die Privatbiererzeugung nicht gestattet.

Schon im 14. Jahrhundert tauchen Brauereiordnungen auf, die Biertaxe, der Bierzwang (Abnahme von einem bestimmten Bräuhause durch die Wirte). Der Bierzwang wurde in Osterreich erst mit einem Hofdekret vom Jahre 1785 aufgehoben. Im 17. Jahrhundert findet sich auch in den Bräuerordnungen das „Meisterstück“ für den Gesellen, welcher Meister werden wollte, vorgeschrieben: er mußte einen „Meistersud“ liefern. In der Mitte des 19. Jahrhunderts begann dann die industrielle Herstellung von Bier.

Herrschaftliche Brauereien im Ascher Land

Seit dem Mittelalter galt das Bierbrauen als ein Vorrecht der freien Grundherren. Im Ascher Bezirke bestanden zur Zeit des 30-jährigen Krieges solche herrschaftlichen Brauereien in Asch, Haslau und Neuberg (später Neuberg-Unterteil). Die herrschaftlichen Brauereien in Neuberg-Oberteil, Neuberg-Neuschloss, auf der Sorg und in Schönbach stammen aus viel späterer Zeit. Das von ihnen erzeugte Bier durfte aber nur an der Erzeugungsstätte zum Ausschank gelangen. Außer diesen herrschaftlichen Brauereien bestand um 1650 im Ascher Bezirke noch die der brauberechtigten Bürger des Marktes Asch und eine weitere der brauberechtigten Einwohner in Niederreuth. Diese hatten für die Berechtigung zum Bierbrauen eine Tranksteuer, das Sogenannte Umgeld, an die Zedtwitzische Herrschaft zu entrichten. Die Gutsherren trachteten deshalb danach, die Einnahmequelle, die aus der in Asch erhobenen Getränkeauflage, dem sog. Umgelde (auch datio = Tätz genannt) ihnen zufloss, dadurch ergiebiger zu machen, daß sie die Zahl der Brauberechtigten selbst erhöhten.

Josef Bernat listet in seinem Inventar von 1873 im Ascher Land folgender Ausstoß:

| Ort | Besitzer | Ausstoß in Hektoliter |

|---|---|---|

| Asch - Obere Brauerei | Brauberechtigte Bürgerschaft | 4.788 |

| Asch - Untere Brauerei | Brauberechtigte Bürgerschaft | 5.358 |

| Haslau | Wilhelm von Helmfeld | 1.197 |

| Neuberg - Oberteil | Graf Zetdwitz | 990 |

| Neuberg - Unterteil | Graf Zetdwitz | 2.204 |

| Neuberg - Neuschloss | Graf Zetdwitz | 1.188 |

| Niederreuth | Gemeinde | 480 |

| Sorg | Graf Zetdwitz | 764 |

| Schönbach | --- | --- |

Tittmann erwähnt dann 1893 nur noch 6 Brauereien. Die herrschaftliche Brauereien auf den Dörfern sind alle nach und nach eingegangen, da sie mit Großbrauereien, die im Laufe des 19. Jahrhunderts entstanden sind, nicht konkurrieren konnten.

Folgend sind die einzelne herrschaftliche Brauereien im Ascher Land beschrieben.

Asch

Das Ascher Brauhaus befand sich beim herrschaftlichen Vorwerk auf dem Stein, wo später die Ascher Bürgerliche Brauerei aufgebaut wurde. Dieses Brauhaus gehörte zum Nachlasse des am 11. Febr. 1684 im Krugsreuther Schloße verstorbenen Herrn Johann Adam von Zedtwitz und ist daher in dem nach seinem Tode aufgenommenen Inventare beschrieben.

Es war „gar sehr baufällig von Mauerwerk“, hatte eine „große starke Tür mit Anwurff (Anschlag), Anleg-Kettel und Vorleg-Schloß, eine alte Pfanne und zwei gute Turlaß“ (Bottiche mit doppeltem Boden, in welche die Maische geschüttet wird; der obere Boden ist mit feinen Löchern versehen zum Durchlass der Bierwürze, während die Treber zurückbleiben und weggeschaufelt werden können). Die „Tür in die Kühl hat 2 Bänder, einen Kloben und Anwurff. Aus der Kühl geht eine Tür nieder zum Keller, zur linken Hand eine Treppe hinauf, eine Falltür mit Bändern, Anwurff und Vorleg-Schloss, auch eine Tür vor der Treppen auf den Getreide-Boden mit Bändern, Anwurff und Vorleg-Schloss.“

An Geräten waren im Brauhaus und in der „Kühl“ vorhanden: „12 Kufen, 4 Schuffen, 3 Zuber, 4 Butten." (Die „Schuffen“ waren Schöpfer, mit denen das Bier „auf die Kühl“, d. h ins Kühlschiff geschöpft wurde. Noch heute sagt man: „Das Bier wird geschöpft“, obwohl dies in den modernen Brauereien nicht mit einem „Schöpfer“, sondern mittels einer Zentrifugalpumpe geschieht).

Das „Mulz- und Darrhaus“ hatte eine Tür „mit Bändern, Anwurff und Vorleg-Schloss“. Es befand sich darin der „Weichkasten“ (zum Einweichen des Malzes) und ein „Fuchs-Eisen“. Ob letzteres ein Braugerät war oder eine Fuchsfalle, die zufällig dort aufbewahrt wurde, ist aus dem Inventar nicht ersichtlich. Der Boden „überm Weichkasten“ hatte „zwei ganz ausgebrochene Glasfenster, vor den Löchern eiserne Stäbe“. Die „Darr“ war durch eine „ganz Eiserne starke Tür mit einem Kloben und Rinken“ verschlossen, „auf der Schwelet war in der Mauer ein Fensterloch mit Eisernen Stäben. (Die „Schwelet“ oder „Schwelge“ ist der Raum über der Malztenne, woselbst das „gewachsene“ Malz der Trocknung durch Zugluft ausgefetzt wird.)

Das Ascher herrschaftliche Brauhaus kaufte 1892 die Ascher Brau-Commune um 20.000 Gulden von den Grafen Kurt und Theodor von Zedtwitz und richtete 1885/86 eine moderne Dampfbrauerei daselbst ein.

Haslau

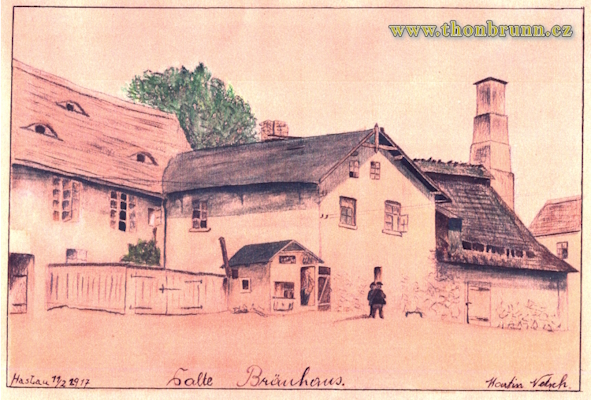

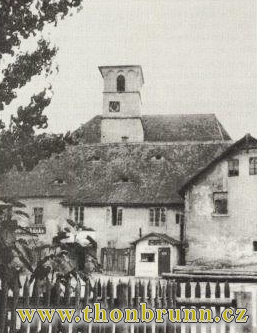

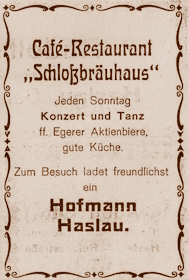

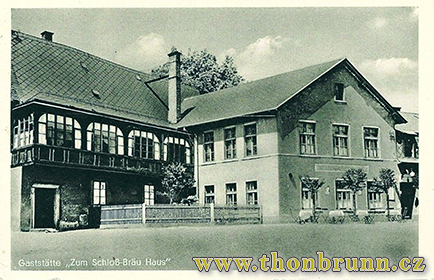

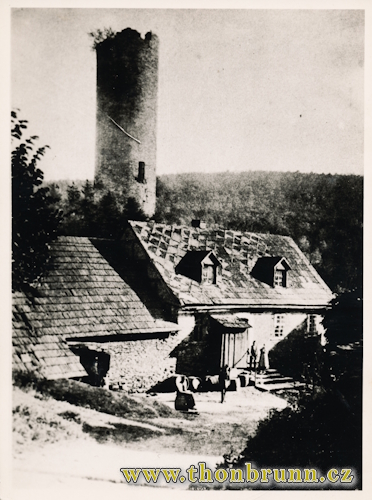

Die herrschaftliche Brauerei Haslau war eigentlich die älteste Brauerei des Ascher Landes. Sie wurde schon in einer Urkunde vom 3. Februar 1533 erstmals erwähnt. Deren Gegenstand war der Abschluss eines Vertrages war zwischen der Ritterschaft auf dem Lande des egerischen Kreises und dem Rate der Stadt Eger bezüglich der Adelsbrauhäuser bei den Festen Liebenstein, Wildstein, Haslau, Seeberg und Kinsberg. Damals gab es in Asch noch keine richtige Brauerei, es wurde nur daheim gebraut. Es ist jedoch zu erwähnen, das Haslau erst 1850 zum Ascher Bezirk zugeteilt wurde, bis dahin war es ein Teil des Egerlandes, wo sie zu den ältesten Stätten dieses Gewerbes gehörte. Über die Brauerei sind nur ganz wenige Infos überliefert worden. Tittmann erwähnt in seiner Heimatkunde aus dem Jahre 1893 ein herrschaftliches Brauhaus in der Nähe des alten Schlosses. Dessen Besitzer war damals F. W. von Helmfeld, der Bräuer war dann Lorenz Stingl. Die Haslauer Brauerei wurde 1909 stillgelegt. Sein Bier stand zuletzt in nicht gerade bester Rufe. An dessen Stelle blieb jedoch die Brauhaus-Schenke. Im Erdgeschoss befand sich die Gastwirtschaft. Darüber war ein kleiner, anspruchsloser Saal mit einer ebenso kleinen Bühne.

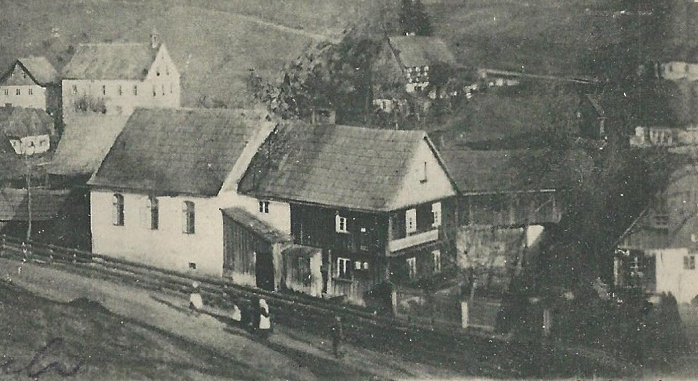

Das Haslauer Brauhaus vor dem Umbau zur Bräuschenke, in der Mitte damaliges Tabak-Verkaufshäuschen, links eine Gemälde von M. Netsch aus Haslau, HEIMATGRUPPE HASLAU u. UMGEBUNG, Dettelbach

Das Schloß-Bräuhaus wurde 1926/27 gründlich renoviert. Es entwickelte sich bald zu einem geeigneten Ort für Veranstaltungen verschiedenster Art, wie z.B. Theateraufführungen und Versammlungen. Die Wirtschaft blieb, wie eine von wenigen, auch in den Nachkriegszeiten im Betrieb, sie wurde erst anfangs der 1990er Jahre endgültig geschlossen. 2020 wurde die einstige Bräu-Schenke renoviert und seit 2023 sitzt hier das Haslauer Gemeindeamt.

2x ehemaliges Haslauer Brauhaus nach dem Umbau, links um 1930, rechts um 1940

Neuberg

Neuberg im Jahre 1876 mit dem Schloss Unterteil und Oberteil

Nach der Zerstörung des ursprünglichen Burges, wahrscheinlich gegen Ende des 30jährigen Krieges, errichteten die Herren von Zedtwitz vier neue Schlösser: Schloss Sorg 1690, Neuschloss 1693, Unterteil 1750 und Oberteil 1752. Jeder Schloss hatte dann eigene, kleine Brauerei. Das Bier aus der Schlossbrauerei war für den Verzehr auf dem Gutshof bestimmt. Am 17. Juli 1674 setzt die Neuberger Herrschaft die Biertätz auf 3 Gulden u. 15 Kreuzer fest.

Die ursprüngliche Neuberger Brauerei befand sich beim Eingangstor zum späteren Unterteiler Schlosshof. Das Inventar vom verstorbenen Herrn Johann Adam von Zedtwitz aus dem Jahre 1684 sagt darüber: „Zur rechten Hand dieses Tores ist ein Gewölbe, wo innen Biergefäß und Braugerät ist, davor eine Tür mit 2 Bändern und einem kleinen Vorleg-Schloss“. Zur linken Hand war „das Brauhaus, wofür eine große alte Tür mit 2 Bändern, Anwurff und Vorleg-Schloss, inwendig mit einer Handhab, ferner 2 Fensterläden, jedweder mit 2 Bändern und einer Anleg-Ketten, in dem einen Fenster eiserne Stäbe ohne Glasfenster. Vor denen beiden Löchern, da die Wasser-Rinnen eingelegt werden, sind inwendig Türlein mit Bändern.“

An „Braugerät“ war vorhanden: eine „ganz alte Schürpfanne, 2 Turlass, 9 Gehr-Kuffen (Gärkufen), ein halb Küffel, 3 kleine Küfflein, 3 Zuber, 4 Heb-Schäfflein, 4 Schuffen, 2 Laffer, ein Trichter, ein Hopfen-Siebel, 3 Treber-Butten“. Über dem Brauhaus war eine Kammer; die „Treber-Gruben“ war rückwärts im Hofe.

Die Neuberger Herren hatten hinten dem Schloss-Oberteil auch einen Hopfen-Garten, wo das eigene Hopfen gepflanzt wurde.

Neuberg - Unterteil

Das Schloss Neuberg-Unterteil hatte 1750 Hans Christoph von Zedtwitz gebaut. Zum diesen Schloss gehörte auch das ursprüngliche Brauhaus. Das Bier aus dieser Brauerei wurde in der Neuberger Brauhaus-Schenke Nr. 233 unterhalb des Schlosses ausgeschenkt. Das Brauen in dieser Brauerei wurde schon zum Ende des 19. Jahrhunderts eingestellt.

Schloss Neuberg-Unterteil um 1930, rechts der Anbau, wo das Brauhaus untergebracht wurde, Zustand um 1960

Neuberger Brauhaus-Schenke Nr. 233 um 1940

Neuberg - Oberteil

Das Schloss Oberneuberg wurde 1752 unter Adam Erdmann von Zedtwitz gebaut. Die Schlossbrauerei, die aus zwei Flügeln bestand, ist zum Jahre 1744 belegt worden. Am 5. September 1897 fand erster Großbrand auf Schloss Oberteil statt. Zum Opfer fallen ihm das Brauhaus, die Schankwirtschaft und einige Schuppen. Die Brauerei und neue Schlossschenke wurden noch im gleichen Jahr neu aufgebaut. Die Brauerei war wegen ihres guten Bieres bekannt.

In der Nacht zum 30. September 1902 brannte das Schloss Oberteil völlig nieder; es wurde nie wieder aufgebaut. Die nach dem Brand von 1897 wiedererrichtete Brauerei und die Schlosswirtschaft blieben diesmal verschont.

Während des Ersten Weltkriegs wurde die Bierproduktion in der Schlossbrauerei unterbrochen. Nach dem Kriege wurde wieder gebraut, jedoch 1923 stellte die Brauerei ihren Betrieb ein. Die Besitzverhältnisse um den Schlossbesitz werden undurchsichtig. Es kommt zum Konkurs und zur Zwangsversteigerung. Im Jahre 1903 erhält die Wäschefirma Nastoupil in Karlsbad für einige Zeit aus dem Konkurs den Zuschlag.

Schloss Neuberg-Oberteil nach dem Brande vom 29./30. September 1902,

im Hintergrund die Brauerei

| Ausstoß Neuberg-Oberteil | |

|---|---|

| Jahr | Hektoliter |

| 1903/1904 | 730 |

| 1904/1905 | 800 |

| 1913/1914 | 1448 |

| 1918/1919 | 2500 |

| 1919/1920 | 680 |

| 1920/1921 | 535 |

| Brauer Neuberg-Oberteil | Inhaber der Brauerei | ||

|---|---|---|---|

| 1904-1905 | Oswald Beckert | 1892-1903 | Graf Hugo von Zedtwitz |

| 1905-1906 | Ernst Schovanek | 1892-1903 | Graf Franz von Zedtwitz |

| 1918-1919 | Oswald Beckert | 1904 | Dr. Kilian Franck |

| 1920-1922 | Josef Frank | 1904 | Rudolf Nastoupil |

| 1904-1905 | Oswald Beckert | ||

| 1905-1906 | Ernst Schovanek | ||

| 1906-1907 | Erbfolger von E. Schovanek | ||

| 1917 | P. Häusch | ||

| 1917-1930 | Oswald Beckert | ||

Links die alte Schloss-Schenke vor dem Brande 1897, rechts dann im gleichen Jahr neu erbaute Brauerei, ganz rechts zwei Flaschen aus der Neuberger Brauerei;

Foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau

Das Bier aus der Schlossbrauerei war für die Schlossherren bestimmt, es wurde jedoch auch in der Schlossschänke verkauft, die sich direkt neben der Brauerei befand. Auch in dieser Brauerei wurden Bier-Marken aus Metall verwendet, mit denen die Mitarbeiter das so genannte „Hausbier“ erlösen konnten. Das Hausbier war zu eigenem Konsum bestimmt. Die Messing-Marken hatten ein Wert vom ½ und 1 Liter gehabt.

Die Neuberger Biermarken; Foto: Pavel Matala, Asch

Wann die Schlossschenke sein Betrieb eingestellt hatte ist nicht bekannt. Sie wurde zusammen mit der Brauerei in den 1950er Jahren abgerissen.

Neuberg - Neuschloss

Neuberg - Neuschloss um 1920

Neuberger Neuschloss wurde 1693 unter Wolf Ernst von Zedtwitz erbaut. Auch hier hatten die Schloss-Herren eigene Brauerei. Es war jedoch nur eine kleine Brauküche, wo das Bier zum Gunsten der Herrenschaft gebraut wurde. Josef Bernat erwähnt 1883 ein Ausstoß von 1.188 Hektoliter Bier unter dem Bierbrauer Andreas Flauger.

Das Brauen wurde wohl zum Ende des 19. Jahrhunderts eingestellt.

Sorg

Das Sorger Schloß wurde als Vorwerk, d. h. ein Gutshof der Neuberger Zedtwitze, wohl schon in der Urkunde von 1290 erwähnt. Im Jahre 1667 machte es eine Neuberger Seitenlinie zu ihrem Herrschaftssitz und 1690 baute Karl Josef von Zedtwitz das Gutshaus in ein Schloss um. Die Sorger Brauerei wurde wohl um 1700 errichtet.

In einer Beschreibung des Zedtwitz'schen Ascher Gebietes von F. J. v. Fricken um 1840 heißt es: „Das Schloß Sorg mit großer sehenswerter Brauerei nach englischer Art, Essigfabrik, Branntweinbrennerei, neue Windmühle (die einzige in weiter Umgebung) und schöner Meierei“. Das Brauhaus und sämtliche Wirtschaftsgebäude sind neu und massiv erbaut. Eine zweite Windmühle stand in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts auch in Roßbach.

Der Hopfen zum Bierbrauen dürfte einst auf Sorger Grund selbst gepflanzt worden sein; denn der Sorger Acker beim Schönbacher Ortsteil Wiedenfeld wurde mir von alten Leuten noch als „Sorger Hopfen“ bezeichnet. Laut Josef Bernat wurde 1883 in der Sorger Brauerei 765 Hektoliter Bier unter dem Bierbrauer Andreas Hertl gebraut. Tittmann 1893 erwähnt ein Ausstoß von 1584 Hektoliter. Das gebrautes Bier wurde im Gasthaus, dass gegenüber der Brauerei stand, ausgeschenkt. Das Brauhaus auf der Sorg z. B. soll aber seiner Zeit viel Bier auch nach Prag, Wien, ja selbst nach Leipzig exportier haben; das Sorger Gasthaus war eine Zeitlang auch ein beliebter Ausflugsort der Ascher. Das Brauen am Sorger Gut wurde zum Ende des 19. Jahrhunderts eingestellt. Das Gasthaus war jedoch bis 1945 im Betrieb. Dessen Ruine steht dort bis heute (siehe das Bild unten).

Das Gut Sorg, links 1919, rechts um 1930, an beiden Bilden sind rechts die einstige Objekte der Brauerei zu sehen

Links einstige Sorger Brauerei, rechts ehemaliges Gasthaus; Zustand 2013 © Thonbrunn

Schönbach

Schönbacher Schloß vor dem Umbau 1924; Foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau

Das Schönbacher Schloß wurde erstmals 1642 erwähnt, es wurde aber wohl schon früher gebaut. Das Schloß ging 1666 in Flammen auf, infolge des durch Zigeuner gelegten Brandes. Es wurde sofort durch Hans Georg von Zedtwitz wieder aufgebaut. Bis in die neueste Zeit blieb dieses Schloss im gleichen Zustande, als es im Jahre 1924 umgebaut wurde.

Auch die Schönbacher Schloßherren hatten eigenes Braurecht. Das Bier wurde in der Schloß-Schenke gebraut und ausgeschenkt. Laut K. Alberti soll in Schönbach 1868 zum letzten Male gebraut worden, ob aber diese Angabe stimmt, ist nicht bekannt, jedoch J. Bernat erwähnt in Schönbach 1883 kein Ausstoß mehr. Die Schenke wurde um 1900 abgetragen. Von der Qualität des Schönbacher Schloßbieres ist nichts überliefert worden.

Niederreuth

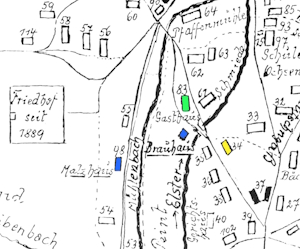

Ausschnitt aus dem Ortsplan, blau ist das

Brauhaus u. Malzhaus gekennzeichnet, grün

Gasthaus Nr. 83 und gelb bis heute stehendes

Haus Nr. 34

Das Niederreuther Brauhaus war keine herrschaftliche, sondern eine bürgerliche Brauerei. Sie stand eins in der Mitte des Dorfes, in unmittelbarer Nähe späteres Gasthauses Schöner Nr. 83. Auch das Brauhaus in Niederreuth ist sehr alt, denn es liegen zwei Urkunden vom 5. August und 22. September 1656 vor, wonach die Herrschaft Neuberg-Asch mit dem Untertanen Jakob Wehtengel wegen der Erlaubnis, Bier zu brauen und auszuschenken, einen Streit hatte.

Die Niederreuther Braugerechtigkeit ist mit dem dortigen Freihof verbunden. Dieses Recht zustand ansonsten im ganzen Ascher Gebiete nur den Herren von Zedtwitz und gewissen Häusern im Markte Asch. Dieses Braurecht mag von den Herren von Reitzenstein und von Feilitsch auf die vier Höfe übertragen sein, in die der Niederreuther Edelhof zerschlagen wurde. Das Bier wurde damals in jeweiligen Höfen (zu Hause) gebraut und auch dort ausgeschenkt.

Ausschnitt aus der Postkarte von 1912, in der Mitte das Gasthaus Nr. 83, ganz rechts sollte das Objekt

der Brauerei sein

Während 1740 immer noch nur vier Brauberechtigte erwähnt wurden, waren es 1862 schon acht - und zwar die Anwesen Nr. 2, 4, 10, 21, 45, 57, 58, 62 und 80. Diese 8 Brauberechtigte hatten 1840 dortigen Brauhaus gebaut. 1861 erwarb die örtliche Bräu-Kommune das benachbartes mittleres Wirtshaus Nr. 83 und das 1830 erbaute Mulzhaus Nr. 98. In dem Wirtshaus wurde dann ihr gebrautes Bier durch einen Pächter ausgeschenkt. Vorher wurde das gebraute Bier an die einzelnen Haushalte in Nieder- und Oberreuth geliefert. Noch im selben Jahr bauten sie auf der Nordseite des Hauses den Tanzsaal an. Dieses Haus hat wahrscheinlich ein Büttnermeister Johann Wolfgang Ludwig schon vor 1804 erbaut. Der erste Pächter des Gasthauses war bis 1869 Johannes Wunderlich von Wernersreuth. Tittmann erwähnt es in seiner Heimatkunde von 1893 als Gasthaus „Zur böhmischen Krone“. In den Jahren danach wechselten mehrmals die Pächter. Eigenes Bier wurde bis 1886 gebraut. Das Niederreuther Brauhaus wurde 1921 abgerissen. Das Mulzhaus wurde 1931 in Wohnungen umgebaut. Die Mälzerei war, bevor das Mulzhaus gebaut wurde, in Haus Nr. 14.

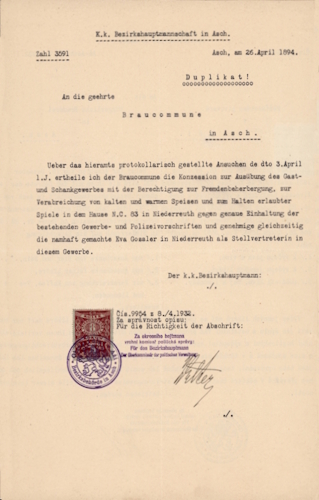

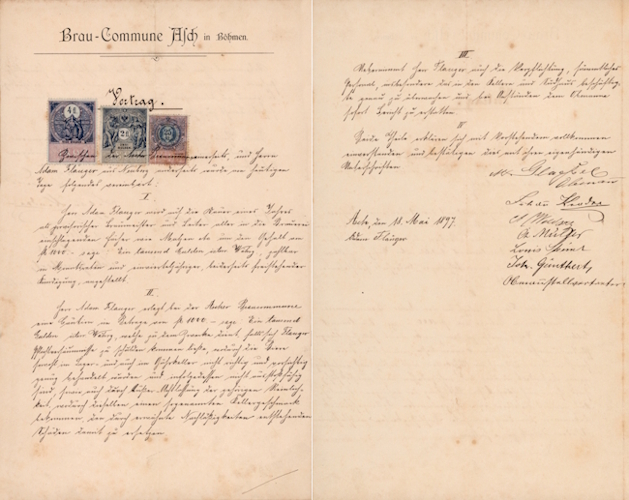

Links Niederreuther Braucommune-Konzession aus dem Jahre 1894, rechts Pacht-Vertrag zwischen Braucommune und Adam Flauger aus dem Jahre 1897;

Foto: © Archiv der Brauerei Pilsner Urquel

Letzter Alleinbesitzer war der Bräuer Nikol Goßler, der aber schon am 24. 3. 1894 mit 43 Jahren starb. Nach seinem Tode ging das Gasthaus an den Hauptgläubiger Johann Günel, Lehrer in Grün, über, der die ganze Liegenschaft am 29. 3. 1894 an die Bürgerliche Brauereikommune Asch um 9000 Gulden verkaufte. Seit dem wurde hier das Bier aus der Bürgerlicher Brauerei Asch ausgeschenkt. Erster Pächter war der Brauer diser Brauerei Adam Flauger. Nach gemeindeamtlichen Angaben wurde im Jahre 1924 der etwas höhergelegene Tanzsaal in einen ebenerdigen Gastraum umgebaut. Von 1927 bis 1930 war Georg Schöner, geb. 31. 10. 1891 in Ulrichsgrün, der Pächter dieses Hauses. Der letzte Pächter war Ernst Martin, geb. 6. 3. 1891, Wirker aus Asch, vermißt 1945. Bis zur Vertreibung übte seine Frau Elsa Martin das Gastgewerbe aus.

Altes Malzhaus sowie das Gasthaus Martin wurden in der Nachkriegszeit abgerissen.

Links Niederreuther Malzhaus Nr. 98, rechts Gasthaus Schörner Nr. 83, Zustand um 1930; Foto: Stiftung Ascher Kulturbesitz Rehau

Rossbach

Ein Aufsatz in der „Roßbacher Zeitung“ von 1913 mit der Signierung „A. W.“ (wohl Oberlehrer Adam Wölfel) berichtet, dass König Johann von Böhmen den Roßbachern die Gerechtsam zum Bierbrauen erteilte. Aus dieser Abschrift geht hervor, dass in Roßbach im genannten Jahr 1332 schon Bier gebraut wurde. Ob eine oder mehrere Braustätten waren und wie lange Zeit Bier erzeugt wurde, darüber lassen sich nur Vermutungen anstellen. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts kommen die Zedtwitze in den Besitz der Neuberger. Die Zedtwitze, die auf ihren Schlössern gut eingerichtete Braustätten errichteten und Interesse hatten, ihr Bier an den Mann zu bringen, dürften das Roßbacher Bier verdrängt haben, zumal sie als Lehensherren genug Mittel besaßen, ihre Untertanen zu den Bezügen ihres Bieres zu zwingen.

Der Bierkreutzer / die Bierpreise

Seit dem Mittelalter hatte nur der Adel das Recht, Bier zu brauen. Eine Ausnahme bildeten die Stadtbürger, die dieses Recht meistens direkt vom König erhalten haben. Diese hatten aber eine Tranksteuer, das Sogenannte Umgeld, an die Landbesitzer (hier die Zedtwitzische Herrschaft) zu entrichten. Am 17. Juli 1674 setzt die Neuberger Herrschaft die Biertätz auf 3 Gulden u. 15 Kreuzer fest (es wurde jedoch kein von dieser Steuer betroffene Volumen angegeben).

Später wurde die Erhebung dieser Steuer den jeweiligen Verwaltungseinheiten, d. h. den Städten und Gemeinden, übertragen. Die Frage der Einführung des Bierkreuzers und Verwendung des Ertrages zum Bauen von Schulen in Asch war zuerst im Jahre 1829 aufgetaucht, blieb jedoch wegen des Widerstandes der Herrschaft unerledigt. Erst 1848 - 1849 konnte diese Frage wieder auf die Tagesordnung einer Versammlung des Bürger-Komitees gesetzt und hierbei der Antrag gestellt werden, es sei zur Gründung eines Gemeindefondes von jeder Maß in Asch zu brauenden und auszuschenkenden Bieres 1 Kreuzer als Abgabe in diesen Fond zu bezahlen. Der Antrag wurde einhellig angenommen. Über Ansuchen erhielt der Markt Asch mit dem Kreisregierungserlasse vom 23. März 1856 die Bewilligung zur Einhebung dieses Bierkreuzers ohne Beschränkung der Dauer.

Die Umlage wurde durch das Landesgesetz vom 22. Februar 1873 auf 1 Kreuzer österreichischer Währung pro Maß Bier gesetzt, wobei auch keine Zeitdauer bestimmt wurde. 1876 erfolgte ein weiteres Ansuchen um Bewilligung zur Erhöhung der Getränkeumlage von 1 Kreuzer pro Maß und 1 Kreuzer pro Liter auf die Dauer von 10 Jahren. 1878 erhielt die Stadtvertretung die Bewilligung zur Einhebung von je 3 Kreuzer von jedem Liter Wein und Branntwein und 6 Kreuzer von jedem Liter Spiritus auf die Dauer von 5 Jahren; 1883 wurde diese Umlage aus weitere 5 Jahre verlängert; im Jahre 1885 wurde die Einhebung der Bierumlage aus weitere 6 Jahre bewilligt, 1888 die Umlage aus Wein, Branntwein und Spiritus ebenfalls auf weitere 6 Jahre; 1889 die Bierumlage auf 1.7 Kreuzer erhöht, und zwar auf die Dauer von 6 Jahren.

Auch in den Landgemeinden des Bezirkes wird der Bierkreuzer eingeführt und zu verschiedenen Zwecken benutzt.

Aus der Ascher Stadt-Chronik:

1771 – Teuerung hält an. (1 Matzl Bier kostet 3 leichte Kreuzer = 50 kr.);

1816 – In diesem traurigen teueren Jahrgang sind nicht mehr als 48 Gebräue Bier gebraut worden;

1871 – 1 Maß Bier kostet 2 Kreuzer;

Am 22. Februar 1873 wird Bierkreuzer von 1 Kreuzer W.W. auf 1 Neukreuzer für jede Maß Bier festgesetzt;

Mai 1901 – die Forterhebung der Getränke-Umlage von 1,7 Kreuzer = 3,4 Heller von jedem im Gemeindegebiete zum Verbrauche gelangenden Liter Bier auf die weitere Dauer von 10 Jahren beschlossen;

1. März 1903 – Heute ist das Gesetz vom 27. Jänner 1903 L.G.B1. Nr. 17, betreffend die Einhebung einer Landesauflage von 1 K 70 h für 1 hl Bier (zur Bestreitung der erhöhten Lehrergehalte) in Wirksamkeit getreten und demzufolge von den hiesigen Wirten der Bierpreis pro Liter um 2 h erhöht worden;

Am 11. Sepember 1916 schilderte die Ascher Zeitung die Verzweiflung der Biertrinker, da abends kein Gast in den Wirtshäusern mehr als einen Liter und tagsüber überhaupt kein Bier ausgeschenkt werden darf. Viele Gasthäuser sperren wegen des Biermangels ihre Pforten;

1917 – Der Ausschank von Bier ist seit 30. März nur noch von 7 bis 10 Uhr abends an Wochentagen und von 4 bis 10 Uhr an Sonn- u. Feiertagen erlaubt. In der Folge nahm die Haus-Biererzeugung einen verhältnismäßig bedeutenden Umfang an;

1918 – Vom 1. Februar ab wird der Preis des Schankbieres auf 80 Heller für ½ Liter erhöht;

1920 – sechsgrädiges Schankbier pr. 1.2 K, Lagerbier K 2.40;

1920 – Der Bierpreis wird für 6 grädiges Bier im Ausschank auf 3 K, für 8 grädiges auf K 3.80 für 1 l erhöht. Die Bierumlage wird auf 4, die Weinumlage auf 10 K für 1 hl erhöht.

1921 – Getränkesteuer: Die städtische Bierumlage wird auf 4 Heller für den Liter bestimmt, die Weinumlage auf 20 Heller; jene trägt jährlich c. 53,000 Kc, diese 4000 Kc. Die Abgabe für Rum, Likör, Branntwein wird für den Liter mit 20 Heller bemessen u. von den Wirten und Verkäufern auch weiterhin bis 1926 im Pauschal eingehoben; sie trägt c. 12,000 Kc;

1929 – Die Stadtvertretung beschloß, die Bierabgabe von 4 auf 10 Heller für 1 Liter zu erhöhen;

1938 – Bier, gewöhnl. 10% - ü.d.Gasse: 1 l = 0,36 RM;

1942 – Die Bierpreise werden ab 14.5. um 4 Rpf. je Liter herabgesetzt;

Quellen::

Chronik der Stadt Asch 1895 - 1942, Band I. / II.;

Karl Alberti - Beiträge zur Geschichte der Stadt Asch u. d. Ascher Bezirkes, 1934 - 1941;

J. Tittmann - Heimatkunde des Ascher Bezirkes, 1893;

Adam Winter - Heimatkunde des Ascher Gebietes, 1925;

Benno Tins – Die eigenwillige Historie des Ascher Ländchens, 1977;

Wölfel, Petrak, Marks – Lokalbahn Asch - Rossbach - Adorf, 2014;

P. Matala st. - Numismatika Ašska (Numismatik des Ascher Bezirkes), Tschechisch ;

Ascher Rundbrief - Heimatblatt für die aus dem Kreise Asch vertriebene Deutschen;

Archiv der Brauerei "Pilsner Urquel";

Sborník Minulostí Západočeského kraje (Berichte über die Vergangenheit der westböhmischen Region), Tschechisch;

Fortsetzung auf der nächsten Seite